B型肝炎とC型肝炎、どちらも肝炎を起こす病気であることは理解できると思うのですが、B型とC型でどのような違いがあるかということを知っている人はあまり多くありません。

輸血や血液への暴露によって感染が成立する感染症ではあるのですが、性行為によってもこれらの感染症に罹患するのです。

今回の記事ではB型肝炎とC型肝炎の違いについて解説します。

これ解説する内容を参考にして、それぞれの特徴について理解していただきたいと思います。

↑↑栄セントラルクリニック 性感染症のページはこちら↑↑

〇そもそもウイルス性肝炎とはどのような病気なの?

ウイルス性肝炎とは体の中の肝臓という臓器の中にウイルスが入り込むことによって肝臓に炎症を起こし、様々な体調の変化をきたすという疾患です。

ウイルス性肝炎を発症すると肝臓の機能が悪化するため、食欲が低下したり、だるさや吐き気、食欲の低下が起こります。

尿の色が褐色に変化したり、皮膚や目が黄色がかってくるといった症状も出現するといった特徴があります。

多くのウイルス性肝炎が急性肝炎という一時的な感染を起こし、治療により改善するのですが、まれに症状が慢性化することもあります。

症状が悪化すると肝硬変や肝がんに発展することもあり、命に関わるような危険な疾患です。

〇B型肝炎とはどのような病気なのか

まずはB型肝炎について解説をしていきたいと思います。

B型肝炎の多くは産道感染といって母親の体から生まれる時に産道を通ることでB型肝炎のウイルスがうつることで感染します。

出産時B型肝炎に感染した人はほとんどが持続感染といって生涯にわたってB型肝炎に感染した状態となります。

それに対して一過性感染はB型肝炎のウイルスを持った人と歯ブラシを共用したり、B型肝炎のウイルスがついたカミソリを使用することで感染することがあります。

また、刺青を入れたりピアスに穴を開ける際にB型肝炎のウイルスがうつるという場合もあるので注意が必要です。

最近では一過性感染の中では性行為を行うことによりB型肝炎に感染するという感染方法が最も一般的で、性感染症の中では注意しなければならない病気となっています。

〇B型肝炎にかかることで出てくる症状とは?

B型肝炎にかかるとどのような症状が出てくるのでしょうか?

B型肝炎も他の性感染症と同様に潜伏期間というものがあり、感染が成立してから症状が出現するまで一定の期間がかかります。

こちらの症状が出現せずにずっと経過するという方もいますが、一般的にはB型肝炎に感染してから症状が出るまで約1カ月程度であると言われています。

B型肝炎に感染することで出てくる症状を以下に挙げます。

・だるさ(倦怠感)、食欲不振、吐き気、黄疸。

・症状が出る人は感染者の約20〜30%。

・症状が出る人のうちの1〜2%の方は、劇症肝炎を発症し死亡する。

このように症状の軽い方ではだるさや食欲不振、吐き気といった症状が起こるのですが、症状が強くなってくるとともに劇症肝炎となり命に関わる状態となるので注意が必要です。

中にはB型肝炎のウイルスは持っているけれども症状は発症していないという方もいるので、性感染症の症状がないからといって性病にかからないとわけではないということを理解しておきましょう。

このような症状は一時的なもので自然に治るっていう人もいるのですが、適切に治療を進めていなければ時間が経過してから症状が悪化するということもあるので注意が必要です。

80~90%の人が無症候性キャリアといって、B型肝炎のウイルスは持っているけれども症状は発症していないという状態になるのですが、残りの10~20%の人は劇症肝炎へと発展する場合があるので、定期的なフォローアップが必要になってきます。

〇C型肝炎とはどのような病気なのか?

ここまではB型肝炎について解説してきましたが、C型肝炎とはどのような違いがあるのでしょうか?

C型肝炎もB型肝炎と同様に性行為を行うことで感染が成立する予定なのですが、B型肝炎とするとC型肝炎は性行為で感染する確率が低くなっていることが特徴です。

主にC型肝炎は輸血や刺青、薬物を使用する際に使う注射針についているウイルスが体内に入ることで感染が成立することがほとんどです。

しかし、性行為で感染する可能性は低いとは言ってもB型肝炎と同様に命に関わるような症状へと発展してしまう可能性がある病気なので、しっかり予防しておく必要があります。

〇C型肝炎になるとどのような症状が出るの?

C型肝炎もB型肝炎と同様に1カ月程度の潜伏期間を経過してから症状が発症するという特徴があります。

中には症状が出現しないまま経過するという人もいるので、血液検査で肝臓の状態を表す数値に異常が現れることで発覚するという人もいます。

C型肝炎により発症する症状には以下のものがあります。

・だるさ(倦怠感)、食欲不振、吐き気、濃い色の尿が出る、黄疸。

・自覚症状の出る人は20〜30%。C型肝炎の約70%が慢性化する。

やはりB型肝炎と同様の症状が出現するのですが、自覚症状が出る人が少ないということがB型肝炎との大きな違いです。

性行為を行うことを仕事としている人や、不特定多数の人と性行為を行う機会があるという人は、性行為を繰り返していくうちに感染しているという可能性が高くなりますので、定期的に検査することをおすすめします。

C型肝炎を持っている人の30%程度の人はウイルスが自然に排出されることで治癒するのですが、残りの70%程度の人はC型肝炎のキャリアとなり、 慢性肝炎となったり肝硬変や肝がんを発症する可能性を持ち続けます。

C型肝炎であることが分かったら肝臓の機能に異常が現れていないかどうかを定期的に検査することを必要です。

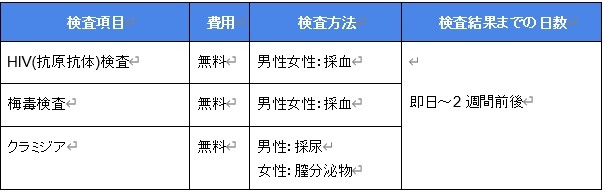

〇B型肝炎やC型肝炎を疑う場合は栄セントラルメンズクリニックに相談しよう

今回の記事ではB型肝炎とC型肝炎の特徴について解説するとともに、それぞれの違いについても合わせて述べてきました。

症状が出にくい疾患であるため、早期発見することは簡単ではないですが、職員検診で行う血液検査などで肝臓の機能に異常が現れたり、特定多数の人と性行為を持つ機会がある場合は、定期的に検査することがおすすめです。

栄セントラルメンズクリニックは男性医師やスタッフによる無料カウンセリングを行っており、気軽に相談しやすいということが特徴となっています。

カウンセリングで聞いた内容から、あなたの症状や経過に合わせた治療方法を提案していくことで、治療の進め方に同意を得ながら進めていくことが可能です。完全予約制となっており、電話やメールで診療予約を行うことが可能です。

ウイルス性肝炎を治療するために必要な検査や治療方法、治療期間は異なってくるので、あなたに最適な治療方法を経過を説明しながら進めていきます。

さらには夜間診療にも対応しているため、日中はお仕事などが忙しくて受診できないという方にとっても時間の融通が利くというメリットがあります。

駅からのアクセスも良いため、通院にかかるストレスも少なくて済みますし、プライバシーにも配慮しながら治療を進めていきますので、安心して通院を継続することも可能です。

今回の記事を参考にしてできるだけ早期にウイルス性肝炎を疑うことができるようになり、適切な受診や治療を進めていけるようになってほしいと思います。