トリコモナスって何?その特徴を解説します!

トリコモナスはたくさんある性感染症の種類の中の一つですが、その病態や症状・治療法についてはあまり多くの人に知られてはいません。

今回の記事ではトリコモナスについて深く解説するとともに、トリコモナスに完成した場合にどのような症状が起こり、どのような治療法があるかということについて述べていきたいと思います。

〇そもそもトリコモナスとは?

トリコモナスとは、さまざまな感染経路からトリコモナス原虫が体の粘膜に付着することで感染が成立する疾患です。

原虫とはいっても目に見えないほどの非常に小さな大きさなので、肉眼的に見ることでトリコモナスであると疑うことはできません。

感染する上になって症状も異なってくることが特徴で、膣に感染すればトリコモナス膣炎、尿道に感染すればトリコモナス尿道炎を発症します。

〇トリコモナスの感染経路は?どのようにして感染するの?

トリコモナスは性感染症であることから、性行為を行うことで感染が成立するということはイメージしやすいでしょう。

しかし、 トリコモナスは性行為をしていなくても感染する可能性があるのです。

具体的には便器に付着したトリコモナスが他人のせ性器や尿道に感染したり、他人が使用したタオルや浴槽を介してでも感染が成立するという特徴があります。

また、動物を介しても感染することがあるので、性交渉を行ったことのない人や乳幼児であっても感染する可能性はあるので注意が必要です。

〇トリコモナスに感染するとどのような症状が出るのか?

気になるのはトリコモナスに感染するとどんな症状が出るのかということです。

トリコモナスは男性と女性によって出現する症状が違うので、それぞれの違いを理解しておく必要があります。

また、感染してから症状が出るまでの潜伏期間は男女とも同じ程度で約10日とされています。

そのため症状が出現していなかったとしてもここまで述べたような感染経路をたどって他人に感染していくという危険性があるのです。

まずはトリコモナスに感染することによる男性に起こる症状を見ていきましょう。

・尿道からの膿

・軽い排尿痛

男性の場合は尿道や排尿に関連した症状が出てくることが特徴です。

これらの症状は他の性感染症と同様な症状ですので、トリコモナスに特徴的な症状というわけではないですが、検査をすることで診断を確定させ治療へと進むことが可能になります。

続いて女性に起こる症状を見ていきます。

・あわ状の悪臭の強いおりもの増加

・外陰部や腟の痛みや強いかゆみ

女性の場合は尿道に起こる症状よりも膣に起こる症状によってトリコモナス膣炎を疑うことができます。

これらの症状も男性の場合と同じで他の性感染症と同じような症状になりますので、検査を進めていくことで診断が確定していきます。

〇トリコモナスってどうやってわかるの?その検査方法とは?

トリコモナスであることを確定させるためには検査を行うことが重要であることを述べました。

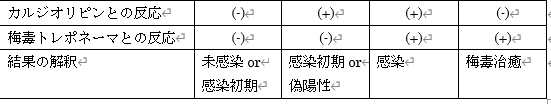

トリコモナスであるとどのように検査して把握するのかというと、尿検査や膣内ぬぐい検査があります。

直接顕微鏡で見ることでトリコモナスが存在しているということを把握する方法もあるのですが、男性の場合は顕微鏡で見てもトリコモナスが確認できない場合があります。

そのため、培養検査を行うことでトリコモナスが増殖するかどうかということを調べることで、トリコモナスに感染しているということを診断していきます。

〇トリコモナスであるということが分かるとどのように治療が進んでいくのか?

検査をすることでトリコモナスに感染していると診断された場合、トリコモナスの治療が進んでいきます。

男性の場合は内服で治療を行い、女性の場合は内服で治療を行うことや腟錠を処方されて治療を進めていく場合もあります。

先ほども述べたように男性の場合はトリコモナスであることを検査で把握することができないこともあります。

そのため女性がトリコモナスであると診断された場合、パートナーである男性のトリコモナスに感染しているものだとみなして治療を開始することが必要です。

どちらか一方のみが治療をしたとしても、トリコモナスが治癒した後に再び性交渉を行うことで、治療を行っていないパートナーから再びトリコモナスに感染してしまう確率が高いからです。

ピンポン感染を防ぐためにはパートナー同士で治療を進めていくようにしていきましょう。

正しく治療していれば9割以上の確率で治癒できるのですが、処方された薬を正しく使用できていなかったり、自己判断で内服を中断してしまっているということが考えられます。

トリコモナスの症状が改善してきたからといって内服を途中で中断してしまうと、薬に対してトリコモナスが耐性を持ってしまい、同じ薬が効かなくなってしまいます。

そのため薬についての医師や薬剤師からの説明をよく聞き、正しく治療を進めていくことが完全にトリコモナスを治癒させるためにも重要です。

〇性交渉はすぐに再開して良いの?

トリコモナスの症状が出現している時は、膣炎や尿道炎を起こしている場合が多いので、性交渉による痛みにつながり、性行為を行えない状態になっていることも考えられます。

治療を開始すると徐々に症状が落ち着いてくるため、性交渉を行うことが可能な状態になってきます。

しかし、症状が良くなってきたからといってトリコモナスが完全に死滅したわけではありません。

治療期間中に性交渉を行うことは絶対にいけないというわけではないのですが、ピンポン感染を引き起こさないためにも、完全にトリコモナスが治癒したことを確認してから性交渉を行う方が安全です。

〇トリコモナスとはどのように予防したらよいの?

トリコモナスを予防するためにはコンドームを使用したり、トリコモナスに感染している人と同じタオルを使用しない、便器は綺麗に拭いてから使用する、トリコモナスに感染している人は入浴を最後にするなどといった対策が有効です。

しかし、コンドームを使用していたからといって完全にトリコモナスを予防することはできません。

なぜなら性器のみでなく性器周囲に付着しているトリコモナスがパートナーの性器に触れることでも感染が成立するということや、性器同士の接触以外でも感染が成立する可能性があるからです。

しかし、トリコモナスや他の性感染症の症状が出現していなくても、すでに感染していることは考えられるので、予防行動をとりながら性交渉を行うことは重要な対策です。

〇トリコモナスを疑う場合は栄セントラルメンズクリニックに相談しよう

今回の記事ではトリコモナスについての基本的な知識や症状、検査方法や治療方法について解説してきました。

栄セントラルメンズクリニックでは、性病を治療するために必要な検査や治療方法、治療期間は異なってくるので、あなたに最適な治療方法を経過を説明しながら進めていきます。

また、完全予約制となっており、電話やメールで診療予約を行うことが可能です。

男性医師やスタッフによる無料カウンセリングも行っており、気軽に相談しやすいということも特徴となっています。

カウンセリングで聞いた内容から、あなたの症状や経過に合わせた治療方法を提案していくことで、治療の進め方に同意を得ながら進めていくことが可能です。

さらには夜間診療にも対応しているため、日中はお仕事などが忙しくて受診できないという方にとっても時間の融通が利くというメリットがあります。

駅からのアクセスも良いため、通院にかかるストレスも少なくて済みますし、プライバシーにも配慮しながら治療を進めていきますので、安心して通院を継続することも可能です。

今回の記事を参考にしてできるだけ早期に性病を疑うことができるようになり、適切な受診や治療を進めていけるようになってほしいと思います。