性感染症(STD)とは?

性感染症(STD:Sexually Transmitted Diseases)は、性行為やそれに類する行為を通じて感染する病気の総称です。代表的な疾患にはクラミジア、淋菌、梅毒、HIV、ヘルペス、尖圭コンジローマなどがあります。自覚症状が出にくい場合も多く、気づかないまま感染を広げてしまうリスクがあります。放置すると不妊や全身合併症につながることもあり、早期発見・早期治療が重要です。

アモーレクリニック名古屋院では、

プライバシーに配慮した環境で

性病検査・治療を安心して受診いただけます。

こんな症状

ありませんか?

「もしかして…?」と不安を感じたら

アモーレクリニックへご相談ください!

- アモーレクリニック名古屋院では

性感染症の診察・検査・治療を

保険診療で行っております -

保険が適用される場合、診察代・検査代・薬代の自己負担は0~3割となります。

また、匿名での検査をご希望の方には、健康保険を使わない自費診療での性病検査もご用意しています。

当院は完全予約制となっておりますので、待合室で他の患者様と顔を合わせる心配も少なく、プライバシーに配慮した環境で安心して受診いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

疾患例・治療法

淋菌性尿道炎

淋病とは

淋菌の感染による性感染症(性病)で、正式には淋菌感染症といい、感染例は世界中で報告されています。性器クラミジア感染症と並ぶ高頻度の性感染症です。

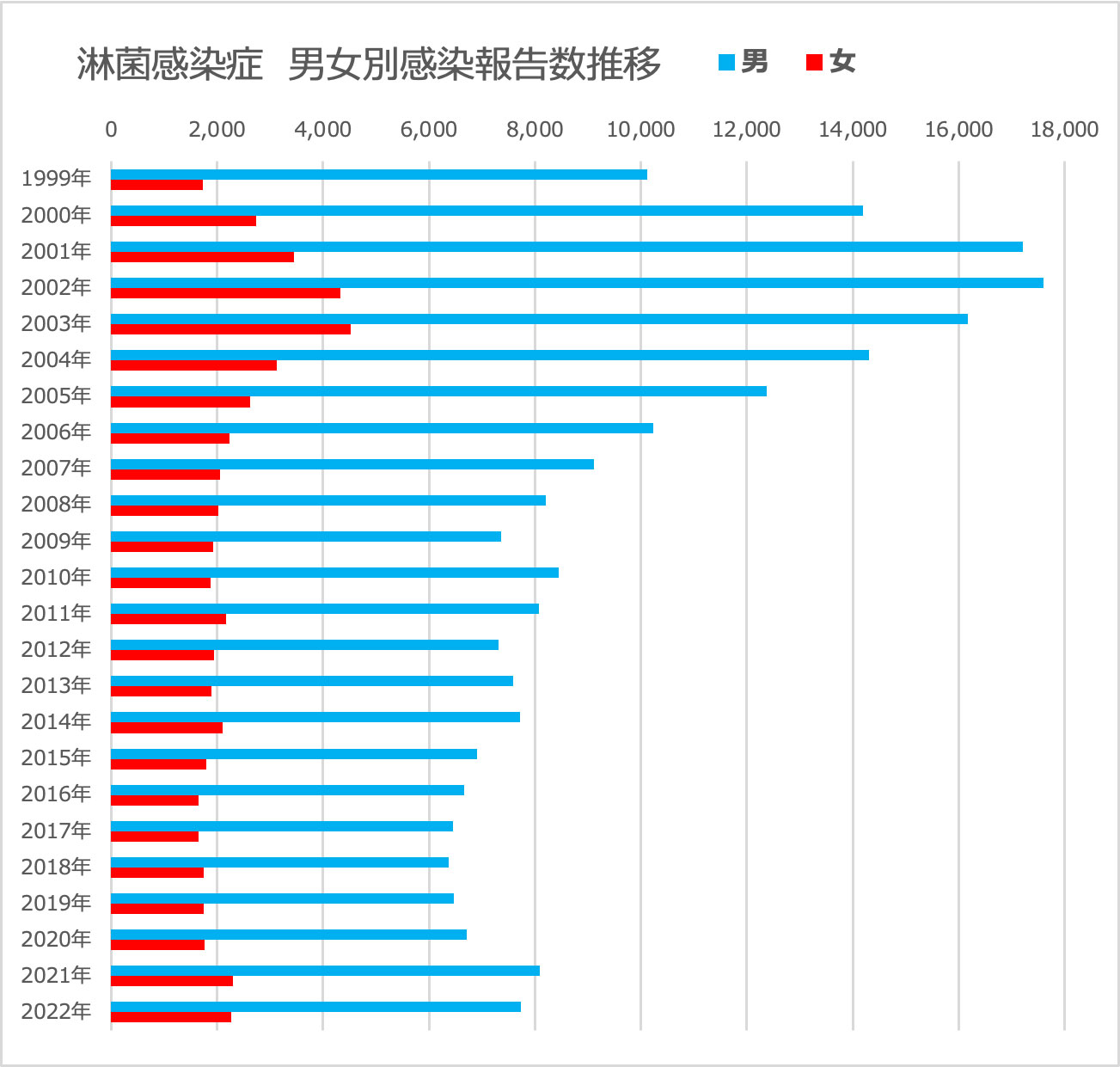

国内での感染者数は20歳代に最も多く、感染者の多くは男性ですが、女性の自覚症状がほとんどなく、受診に至る数が少ないことが要因となっています。厚生労働省が公表している感染報告数によると、ここ10年ほど全体の数はとびぬけた増減はみられず横ばい状態といっていいかもしれません。しかし、やはり男女の差は大きく、圧倒的に男性が多くなっています。

なお、この統計で使われている報告数は定点観測によるものですから、報告義務のある指定医療機関の数と実際の医療機関数から考えると、実際の患者数はこの報告数のおよそ20倍になると考えられており、データ直近の2022年の定点報告数は約1万ですから国内の淋病患者数はおよそ20万人と考えられるということになります。また、近年の研究では、淋病からHIV感染が容易になるという報告もあるため、重要な疾患の1つとして捉えられています。

淋病は再感染する疾患です。

淋病の原因微生物

原因となる微生物は淋菌(Neisseria gonorrheae)です。精液、膣分泌液、咽頭粘膜などに存在していた淋菌が、相手の粘膜に接触することでヒトからヒトに感染します。淋菌は、粘膜から離れると感染性を保たれるのは数時間しかない上、低温にも高温にも弱く通常の環境で生き続くけることはできず、日光、温度変化、消毒剤、乾燥などで死滅してしまいます。つまり感染経路はヒトからヒトに限られるということです。感染経路のほとんどは性交や類似行為で、1回の性行為による感染伝達率は約30%と高いと考えられています。性交や類似行為以外ではタオルや手指を介したものが疑われる症例や、出産の際の産道感染もあります。

淋病の症状

潜伏期間は2~9日とされています。感染すると、主に男性では尿道炎、女性では子宮頸管炎を起こすことが多い感染症です。

男性の場合

- 尿道炎

-

感染すると粘膜に炎症を起こします。排尿時の強い痛み、尿道から分泌物が出る、頻尿になる、などの症状が現れます。膿は黄白色で粘性があり、分泌量が多量であることが特徴です。分泌物は排尿から30分以上経てば外尿道口にみられるようになり、一旦拭っても陰茎腹側を根部から尿道に沿って外尿道口方向に押し出すと再度確認できる状態になります。

クラミジア感染を合併していることが多い症状です。 - 前立腺炎、精巣上体炎

-

男性は尿道炎としての発症が一般的ですが、治療せずに進行すると、淋菌が生殖器官をさかのぼり前立腺炎や精巣上体炎になることもあります。

精巣上体炎の場合、片側からはじまり放置すると両側へと進行します。炎症症状は強く患部は大きく腫れ、歩くことが難しいほどになることもあります。多くの場合は発熱し、全身性の炎症症状となります。後遺症として無精子症や尿道狭窄が起こり、不妊症につながることもあります。クラミジア感染を合併していることが多い症状です。

女性の場合

- 子宮頸管炎、尿道炎

- おりものの量が増える、色やにおいがいつもと違う、不正出血などの症状が現れます。ただし、特に子宮頸管炎のみの場合、感染しても無症状やごく軽度の場合もあるため、感染に気づかないまま進行したり、感染源となったりします。

- 卵管炎、卵巣炎、骨盤腹膜炎

- 女性は子宮頚管炎や尿道炎としての発症が一般的ですが、進行すると子宮頸管からさかのぼって感染が広がり、卵管炎や卵巣炎、腹膜炎になることもあります。この場合、下腹部痛が起こったり発熱したりしますが、こうした症状が淋菌感染のものと自覚できないことも多く、さらなる感染源にもなってしまうため注意が必要です。後遺症の一つに不妊症があります。

他に、肛門性交により直腸炎、肛門周囲炎を発症することがあります。症状が現れないことも多く、症状ある場合は、不快感、ムズムズしたかゆみ、出血、痛みなどがみられます。

口腔性交を行った場合、淋菌咽頭炎の発症にもつながります。症状が現れないか乏しいことが多いため感染に気づかず、性器感染の治療が終わっても咽頭感染が続くことで、他者への感染源となることがあります。

目の結膜で炎症が起こると淋菌性結膜炎となります。成人の場合は淋菌に触れたことや感染した性器からの自家接種によります。片眼に症状が現れることが通常です。感染後12~48時間で、ひどいまぶたのむくみ、結膜のむくみ、大量の膿のような液体が出るなどの症状がみられます。まれですが、角膜の膿瘍・潰瘍、穿孔、全眼球炎、失明などの合併症があります。

治療せずに放置した場合、血液に淋菌が含まれ症状が全身に広がることもあります。皮膚炎や関節炎が典型例ですが、この場合は急激に発症します。発熱、腫れ、関節痛、関節動作の制限、関節部の発熱・圧痛などの症状が現れます。典型例以外では、髄膜炎、心膜炎、心内膜炎、肝周囲炎を起こすこともあります。

淋病の検査

淋病の検査法にはいくつかの種類があります。

検体を採取する部位は、陰茎、子宮頸部、のど、肛門です。検体は、男性では尿や膿、女性では膣分泌物、また男女共通の検体として、うがい液、肛門分泌物などがあります。

検査法は、検体を染色して顕微鏡で確認する方法(検鏡法)、淋菌を人工的に増やして特定する方法(培養法)、淋菌特有の遺伝物質を検出する方法(核酸増幅法)などがあります。これらのなかから検体等に応じて検査方法が選択されます。

- 検鏡法

- 迅速検査に有用な検査法。尿道炎では必須となるが、淋菌以外の細菌の存在が考えられる検体部位(子宮頚管、直腸、咽頭)では推奨されない。

- 培養法

- 国内では淋菌の多剤耐性が増加していることから推奨される。検体採取した部位によって培地の選択が異なる。

- 核酸増幅検査法

-

PCR法:他の細菌との交差反応がみられるため、咽頭、直腸の検体で推奨されない。

SDA法:クラミジアとの同時検査可能なため、推奨される。ただし、薬剤感受性が不明。

TMA法:クラミジアとの同時検査可能なため、推奨される。ただし、薬剤感受性が不明。咽頭検体など保険適用されない。

なお、自宅にいながらご自分で検体を採取し郵送して結果を出してもらう検査キットなども知られていますが、こうした検査キットでは精密検査に比べ検査精度が劣ります。精度だけでなく、検体の汚染や保存の正確性などの点においても正しい結果につながらない可能性があります。安価で手軽さがあると思いますが、専門家の立場からはおすすめできないと考えています。

淋病の治療

抗菌薬の投与が有効です。抗菌薬の乱用による耐性菌の登場によって使用できる薬剤は限られており、有効性と保険適用の観点から、薬剤は点滴注射や筋肉注射、静脈注射で投与するセフトリアキソン、スペクチノマイシン、セフォジジムが用いられます。症状や重症度など患者さんに応じて第一選択される薬剤、投与法、投与量などが異なります。

なお、治療後には淋菌感染症が治ったかどうかを確認する検査を、適切な時期に行うことをおすすめしています。確認検査については、症状や薬剤などによって検査の要不要や実施推奨時期などが異なることがあります。

淋病のまとめ

性行動の多様化もあり性器以外の感染も多い淋病ですが、淋菌検出率が飛躍的に向上していますので、早期に発見し適切な治療によって治すこと、重篤な合併症の発症を避けることが可能です。特に女性は男性に比べ自覚症状に乏しいことが多いため、放置してしまいがちで、合併の症発症や感染源になることが多くなっているのが問題視されています。

淋菌感染症であることが分かったら、自覚症状の有無に関わらずパートナーも一緒に受診し、しっかりと治療する必要があります。また、感染リスクを大幅に低下させるためには、コンドームの正しい着用、不特定多数と性行為は避けることがとても大切です。

クラミジア性尿道炎

クラミジアとは

クラミジア・トラコマチスに感染することで起こる性感染症です。世界中で発生がみられる疾患で、日本では男女ともに最も多い性感染症です。日本での感染者は男女ともに性的活動が活発な年齢層である若年に多いのですが、特に29歳以下では男性に比べ女性の方が多く、近年では性的活動の低年齢化により10代女性の感染率が高くなっており、将来の不妊につながるとして憂慮されています。

クラミジアの原因微生物

原因となる微生物はクラミジア・トラコマチス(Chlamydia trachomatis)です。もとはトラコーマという眼の疾患の原因菌であることからこの名前が付けられていますが、眼から眼への感染は減少しており、現在では性感染症の代表的な原因微生物として名が知られています。

クラミジア・トラコマチスは精液、膣分泌液、咽頭粘膜などに存在し、性行為による粘膜や分泌物との接触で感染しますが、感染しても無症状か軽度であるため、自覚・他覚の無いまま感染し続け、感染源となります。

クラミジアによる感染症の症状

潜伏期間は1~3週間です。男性では尿道炎が最も多く、女性では子宮頸管炎を起こすことが多い感染症です。

男性の場合

- 男性尿道炎・精巣上体炎

-

排尿痛、尿道からの分泌液、頻尿、かゆみ、尿道不快感などが現れます。感染するような行為から発症までの時間が比較的長く、症状も軽いことが多いため、感染したことにに気づきにくいのが特徴です。

そのまま放っておくと、進行して精巣上体炎を引き起こすことがあり、陰嚢の腫れと痛み等の症状が現れます。男性不妊の原因になる可能性もあります。

20歳代を対象とした初尿スクリーニング検査では陽性率が4~5%であったとの報告もあります。

女性の場合

- 子宮頸管炎・骨盤内感染症・肝周囲炎

-

クラミジアによる感染症は、発症しても無症状であることも多いため、感染したことに気づきにくいとされています。自覚症状が軽いおりものや軽い下腹部痛程度であることが多いため、そのまま放置してしまいがちです。特徴的な症状には、膿状のおりものが出る、おりもの量が増える、不正出血等があり、激しい下腹部痛、排尿痛、性交時痛などがみられる場合もあります。

進行すると、膣から上(子宮)へと感染が広がっていきます。こうした感染の広がり方を「上行性感染」といいますが、その結果として子宮頸管炎を起こすことがあります。

さらに感染が腹腔内まで広がると、子宮付属器炎や骨盤腹膜炎、骨盤内付属器炎(PID)につながり、上腹部に広がると肝周囲炎を発症します。妊娠中の感染では子宮の収縮が促されるため、早産や流産の原因となります。

感染している母親が自然分娩で出産する時、児は産道から母子感染して新生児が結膜炎や肺炎を発症することもあります。結膜炎の場合、生後5~12日に目ヤニや結膜充血がみられます。肺炎の場合、1~2か月後に呼吸が頻繁になったり、呼吸したときに「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音が聞かれるようになります。

妊婦検診の際に正常妊婦の3~5%においてクラミジア保有が確認されていることから、自覚症状がみられない感染者は多くいるものと推測されています。

男性・女性

口腔性交によって咽頭に感染すると、咽頭炎や扁桃炎を発症することがあり、喉の痛みや腫れ、咳、発熱、声のかすれ、扁桃腺の腫れ、首のリンパ節の腫れなどの症状が現れることがあります。

クラミジアの検査

クラミジアの検査方法には大きく2種類あり、抗原検査と抗体検査が行われます。抗原検査はクラミジアそのものの存在を確認する検査で、抗体検査はクラミジアに対する抗体があるかどうかを調べる検査となります。

抗体検査

- 血液検査

-

血液を採取し、血液中に含まれる抗体(タンパク質)の有無を検査します。特に妊娠中の女性に対して検査を行う場合は、母子共に安全性が保たれるため、この方法を選択します。

一方で、過去に感染していた場合でも陽性となるため、現在の状態を判断することができないことや、感染部位を特定できないなどの面があります。

検査可能な時期は、感染が起こったとされる機会から、4週間以上経過してからとなります。

抗原検査

- 性器の検査

-

<男性>

尿を採取します。

<女性>

子宮頸部(膣)からの分泌液を採取します。医師による採取、自己採取のどちらかを選んで行います。生理中は検査ができませんので、生理が終了後に受診してください。

- 咽頭の検査

- うがい液を使用し、咽頭からの分泌物を採取し、調べます。

- 肛門の検査

- 肛門からの分泌物を採取し、調べます。

検査可能な時期は、感染が起こったとされる機会から24時間以上経過してからとなります。

ほとんどの性感染症は検査で感染の有無がわかります。感染してしまっても早期発見し、しっかりと医師の指示通りの治療を行えば治ります。

気になることがある方は、男性は泌尿器科や皮膚科、女子は産婦人科、性病の専門クリニックなどをまず受診しましょう。

クラミジアの治療

抗菌薬の投与が有効です。特にマクロライド系、キノロン系、テトラサイクリン系が主に経口薬として用いられます。症状や重症度などに応じて、選択される薬剤、投与法、投与量などが異なります。処方された薬は自己判断で中断せず、きちんと最後まで内服を続けましょう。薬を投与してから4週間以上経過したころに、菌が死滅しているかどうかの確認の検査を行います。

性器クラミジア感染症は、パートナー間で互いに感染させる「ピンポン感染」があることから、両者の治療を同時に行うことが重要です。

クラミジアの予防

クラミジア感染症は予防ワクチンがないため、一度感染した後に治療で治ったとしても、再感染することがあります。一番の予防は、性行為時にコンドームを必ず使用することです。感染していても無症状で経過する場合もあるため、性的なパートナーが複数いる場合は、定期的な検査をおすすめします。また、自身が感染した場合や、パートナーが感染した場合は、パートナーと共に医療機関を受診し、検査と治療を受けましょう。

梅毒

梅毒とは

梅毒トレポネーマの感染によって起こる性感染症で、世界中で多くの感染者がみられます。日本では2022年の症例報告数が半世紀ぶりの高水準となり、男性は20~50代、女性は20代に多くみられます。全身にさまざまな症状が現れ、有効な治療法がありますが、適切な治療を受けなければ段階的に進行し、最終的には中枢神経まで侵される深刻な状態に陥ります。

梅毒の原因微生物

原因となる微生物は梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)で、細長いらせん状の形をした菌です。皮膚や粘膜の小さな傷から梅毒トレポネーマの侵入によって感染し(後天梅毒)、血流により全身に運ばれ、さまざまな症状が現れます。また、さまざまな症状がみられる顕症梅毒と症状はみられないが血液検査で陽性反応がある無症候梅毒があります。感染経路の多くは、排菌している感染者との粘膜の接触がある性行為や疑似性行為です。母子感染もあり(先天梅毒)、流産や死産、先天梅毒などが起こります。

梅毒の症状

潜伏期間は約1週間~13週間です。どのような時期にあるのかによって症状が異なり、無症状になることもありますが、典型例としては次のような症状がみられます。

後天梅毒

- 第1期(感染後3週間~3か月)

- 菌が侵入した陰部、口腔内、口唇部などの部位にしこりができ、すぐに消えます。鼠径部(足の付け根部分)のリンパ節の腫れがみられることもあります。痛みは無いことが多く、3~6週間で自然に軽快します。

- 第2期(感染後3か月~3年)

- 全身のリンパ節の腫れ、発熱、倦怠感、関節痛などがみられ、特徴的な発疹(バラ疹)が手のひら、手の甲、ひざ下、腕、背中などを中心に全身に広がりますが、治療しなくても1か月程度で消えていきます。ただし抗菌薬の投与がないまま経過すると梅毒トレポネーマは体内に残ります。

- 第3期(感染後3~10年)

- ゴム種と呼ばれる腫瘍が皮膚、粘膜、骨を中心に形成されるようになり、周辺組織を破壊します。

- 第4期(感染後10年以降)

- さまざまな臓器に腫瘍が発生、中枢神経が侵され、麻痺や脊髄癆を起こし、死亡に至ることもあります。

※現代では早期の抗菌薬治療により、第3期・第4期進行例はまれです。

先天梅毒

- 早期先天梅毒(生後数年以内の乳幼児期)

- 水泡性発疹、斑状発疹、丘陵状皮膚症状、骨軟骨炎などがみられます。

- 晩期先天梅毒(学童期以降)

- ハッチンソン3徴候(実質性角膜炎、内耳性難聴、ハッチンソン歯)、ゴム腫などがみられます。

梅毒の治療

投与期間は病期によって異なりますが、ペニシリン系抗菌薬の投与が有効です。合成ペニシリンよりも効果的である、天然ペニシリン ベンジルペニシリンベンザチンが基本になります。ペニシリンアレルギーの場合は、塩酸ミノサイクリンまたはドキシサイクリンが用いられます。治療開始から数時間で梅毒トレポネーマが破壊され、高熱、悪寒、全身倦怠感、筋肉痛、頭痛、発疹などがみられます。妊婦の場合は、この反応で早産や流産になることがあります。

HIV/エイズ

HIV/エイズとは

HIVとは「ヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus)」のことです。HIVに感染し一定期間を経過後に発症する疾患を、「エイズ(後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS))と呼びます。勘違いしやすいのですが、HIV感染=エイズではありません。 HIVに感染し、治療せずにいると発症する疾患が、エイズです。

エイズは 1981年にアメリカで認識された疾患で、1983年にその原因ウイルスHIVが発見されました。その当時、原因(病原体)が不明なエイズが突然現れたこと、治療法がなくエイズを発症するとごく短期間で死亡すること、患者層が偏っていたことなどから世界中で注目され、いわゆる「エイズパニック」が起こりました。

近年になり、HIV/エイズに対する治療薬や治療方法が進歩し、感染者の予後は飛躍的に良くなりましたが、一方で、日本では現在もHIV感染者、エイズ患者ともに増加傾向にあります。

日本におけるHIV/エイズ発生動向

HIV感染症は発生報告が義務づけられている「第5類感染症」です。国内のHIV感染発生数は厚生労働省エイズ発生動向委員会に報告され、公開されています。それによると、2024年1月1日~12月31日の1年間の新規HIV感染者報告数は664件、新規エイズ患者報告数は336件です。

感染経路と年齢

新規HIV感染者は、同性間性的接触が419件(約63%)、異性間性的接触が106件(約16%)と性的接触によるものが多く、年齢は20~40歳代が多い結果となっています。

新規HIV患者数は、2023年と比較して概ね横ばいという結果です。これは保健所等での検査件数が増えていないことが影響している可能性もあるということでした。

新規エイズ患者では、同性間性的接触が173件(約51%)、異性間性的接触が54件(約16%)と、こちらも性的接触によるものが多く、年齢は30~50歳代が多くなりました。新規エイズ患者報告数の割合が全体の報告者数の33.6%と、過去20年間の中で最も高い結果が報告されています。これは新型コロナ感染症の流行などによりHIV検査を受ける人が減少してしまったことで、エイズ発症まで気づかず受診しなかった患者が増加しているのではないかと考えられています。

HIV/エイズの原因微生物

エイズの原因となる微生物はヒト免疫不全ウイルス(HIV)です。HIVはその構造の違いからHIV-1とHIV-2に分類されます。このうちHIV-1はさらに4つのグループに分かれ、そのうちのGroupMはさらに11のサブタイプに分かれます。世界的にみるともっとも感染者数が多いのはサブタイプCですが、日本国内ではサブタイプBの感染者がおよそ88%を占めています。

このウイルスが体内に入ると、血液中などにある『リンパ球』が破壊されます。リンパ球は体内に侵入した病原体や異物を攻撃して排除してくれる(体を病気から守る)役割がありますが、リンパ球が破壊されることにより、健康時には感染しない感染症やがんなどにかかりやすくなってしまいます。

HIVの主な感染経路は主に3つあります。

- 1)性的接触(性行為)

- HIVは感染者の血液や精液、膣分泌液から、相手の性器や肛門、口などを介して感染します。感染経路として最も多いのが、この性行為による感染です。

- 2)母子感染

- 母親がHIVに感染していると、妊娠中や出産時、授乳時に赤ちゃんに感染する可能性があります。

- 3)血液に直接触れる

- HIVに感染している血液の輸血、依存薬物の注射器具を使い回すことなどによって感染します。現在は加熱処理された血液製剤を使用しているため、輸血から感染するリスクは低いとされています。使用している注射針が使い捨てであれば感染の可能性は低くなります。

唾液や汗・涙に含まれるHIVはごくわずかであり、血液や体液に直接触れなければ日常生活で感染することはほとんどありません。日本での報告例の多くは性的接触または母子感染です。

エイズの症状

HIV感染からエイズ発症、死に至るまでは大きく3つの時期に分かれます。

- 1)感染初期(急性期)

- HIV感染から2~3週間で、体内のHIVは急速に増殖します。この間は頭痛や発熱、のどや関節の痛み、倦怠感、下痢、皮疹など、風邪やインフルエンザのような症状が見られ、数日~10日前後で軽快します。したがって、この時期に見られる症状からHIV感染を疑って医療機関を受診することは、非常に稀です。

- 2)無症候期

- ピークに達していたHIV量は、感染後6~8カ月後には一定数まで減少します。その後数年~10年ほどは目立った症状は見られません。

- 3)エイズ発症期

- 無症候期を過ぎると、発熱や倦怠感、リンパ節の腫れなどが見られるようになり、帯状疱疹や結核、カンジダ、ヘルペスなどを発症するようになります。

このように、HIVに感染しているにもかかわらず治療をしないで放っておくと、いずれエイズを発症します。一方、数年~10年ほどは症状がほとんどないため、感染しているかどうかは検査を受けるまで分かりません。

HIVの検査

HIV感染の有無は、HIVに対する抗体が体内にできているかどうかを調べることで分かります。早期発見、早期治療のためにもHIV検査が重要です。HIVに感染すると、一定期間(6~8週間)を経て、血液中にHIV抗体が検出されます。採血による血液検査を行い、HIV感染の有無を確認します。検査の種類は抗体検査、抗原抗体同時検査、抗原検査、核酸増幅検査(NET)などがあります。

検査が可能となる時期は、検査の種類によって異なり、感染の機会から約2週間以上で受けられる検査もあれば、約4週間以上経ってから受けられる検査もあります。しかし、感染の機会から3ヶ月以内に検査した場合、感染していても陰性になる場合があります。この期間をウィンドウ期といいますが、感染の有無をはっきりとさせたい場合(確定診断)は、ウィンドウ期を過ぎてから抗体検査を受けた方が良いこともあります。あるいは、もう少し早い時期に陰性となった場合でも、心配な方は医療機関を受診し、相談してみましょう。ウィンドウ期を過ぎてから検査し陰性となった場合は、ほぼ感染していないといえます。

HIVの検査は、全国の保健所や、泌尿器科、産婦人科、性感染症科などの医療機関で受けることができます。検査に予約が必要かどうかなども含め、時間や費用などの詳細は事前にご確認ください。保健所での検査結果が「陽性」となった場合は、医療機関を受診しましょう。

HIV/エイズの治療

残念ながら現在のところ、ウイルスを完全に排除する治療薬はありません。しかしながら治療は飛躍的に進歩しており、エイズを発症させずに生活を続けていくことは可能です。

HIVに感染しているかどうかを検査で早く知り、すぐに治療を始めればエイズの発症を抑えることができます。早期発見、早期治療がカギなのです。

具体的には、抗HIV薬と呼ばれる内服薬を3剤以上組み合わせて投与する『多剤併用療法』が一般的です。日本では6つのタイプの薬剤が使用可能で、この中から3~4剤を組み合わせて服用します。近年は3~4剤を一つにした「合剤」も開発されており、1日1回1錠という服薬方法も選択できる場合があります。詳しくは医療機関で確認してみましょう。

日本で承認されている抗HIV薬6つ(2025年3月現在)

- 核酸系逆転写酵素阻害剤(NRTI)

- 非核酸系逆転写酵素阻害剤(NNRTI)

- プロテアーゼ阻害剤(PI)

- インテグラーゼ阻害剤(INSTI)

- 侵入阻害剤(CCR5阻害剤)

- カプシド阻害剤(CAI)

HIVに感染しても、早期に発見し抗HIV薬をきちんと服用すれば生命予後は非感染者と変わりません。しかし抗HIV薬はウィルス自体を根絶できるものではありませんので、生涯にわたって服用を継続する必要があります。

エイズの予防

エイズのワクチンはないため、自分で感染から身を守るしかありません。感染経路を正しく理解すること、そして日頃から感染を防ぐ方法を実際に行っていくことが有効です。

不特定多数の方との性交渉は避け、性行為の際はコンドームを正しく使用することが大切です。ご自身やパートナーに妊娠の希望があるなら、パートナーと共に事前に検査を受けることをお勧めします。

また、HIVは感染力が弱いため、性行為以外の日常生活で感染する可能性はとても低いです。しかし可能性はゼロではありませんので、血液がつきやすいカミソリや歯ブラシ、タオルなどの共用は、避けることが望ましいでしょう。

HIVへの感染やエイズの発症は、誰にでも起こりえることです。他人ごとにせず、正しい知識を持って行動していきましょう。

B型肝炎/C型肝炎

B型肝炎/C型肝炎とは

これらはいずれも、肝炎ウイルスに感染することで起こる感染症です。B型肝炎ウイルスに感染するとB型肝炎に、C型肝炎ウイルスに感染するとC型肝炎になります。

B型肝炎

国内での感染者は世界中の感染者に比べかなり低く、全人口の2%程度です。感染が継続していても発症しない人(キャリア)は90万人とされています。かつては母子感染、注射器の使いまわし、輸血、医療従事者の針刺し事故などが原因でしたが、近年は性行為による感染が多くなっています。

C型肝炎

国内での感染者は約150万人と推定されおり、世界全体では1.7億人の感染者が存在するとされています。C型肝炎ウイルス抗体陽性者の約7割がキャリアと考えられており、国内の陽性率は高齢者ほど高いのですが、新しくC型急性肝炎を発症する人は30代後半と50代後半が多くなっています。

B型肝炎/C型肝炎の原因微生物

B型肝炎

B型肝炎ウイルス(hepatitis B virus:HBV)を含む血液、精液、膣分泌物が、傷や粘膜などから入りこみ感染します。HBVには9種類の遺伝子型があり、地域特異性や慢性化率などの経過に違いがあります。日本では遺伝子型Cと遺伝子型Bが多いのですが、近年は慢性化しやすいとされる遺伝子型Aが急増しています。

C型肝炎

C型肝炎ウイルス(hepatitis C virus:HCV)を含む血液や血液が混じった体液により感染します。現在の感染可能性としては、脱毛処置や民間療法などのデバイスの使いまわしなどがあります。性交渉での感染頻度はさほど高くないと考えられていますが、出血しやすい性行為やHCVが比較的多く存在する胆汁や糞便に触れる肛門性交はハイリスクです。また、性風俗産業従事者の陽性率は一般女性の8~10倍とされています。

B型肝炎/C型肝炎の症状

B型肝炎

性行為による感染からの潜伏期間は2~6週間で、発熱(微熱程度)、全身倦怠感、食欲不振、右季肋部(右肋骨下辺り)痛、悪心・嘔吐、上腹部膨満感、赤褐色尿などで発症し、30~50%の人には黄疸がみられることもあります。こうした急性症状は1か月程度で回復しますが、急性感染から1/3の人が急性肝炎と診断され、1~2%は劇症化を起こすこともあり、その場合の死亡率は高くなります。また、感染者の一部は慢性肝炎から肝硬変へ、さらには肝がんへと進行することもあります。

C型肝炎

感染してから2~3か月で急性肝障害を発症しますが、自覚症状は倦怠感や食欲不振程度で黄疸も出にくく気づかないというケースが多いようです。その後、肝機能は正常化しても60~70%はキャリアになり慢性肝炎に移行し、10~15年間の「非活動期」となりますが、ウイルスは増殖を続けます。さらに、初感染から平均20年後に再び「活動期」となり、10~16%が肝硬変へ移行、そのうち年率5%以上が肝細胞癌を発症します。肝がん死亡者数の約80%がC型肝炎を伴っています。

B型肝炎/C型肝炎の治療

B型肝炎

急性B型肝炎の主な治療は対症療法です。食欲不振が強い場合には点滴を行うこともあります。症状が重いケースや、肝機能障害が強い場合は入院治療となります。慢性化の場合には、インターフェロン療法などの抗ウイルス治療が行われることもあります。

C型肝炎

状況により治療方法が異なります。肝障害の指標となる血液検査(GPT)値が高値の場合や黄疸が出ている場合は入院治療、食欲不振が強い場合には点滴を行うこともあります。慢性化の可能性があればインターフェロン療法を行います。慢性化後は、抗ウイルス薬やインターフェロンなどを用いてウイルス排除治療を行います。

単純ヘルペス1型/単純ヘルペス2型

ヘルペスとは

単純ヘルペスウイルスの感染による性感染症です。感染例は世界的にも増加の一途をたどっています。国内では2010年以降、男性は横ばい、女性は微増傾向でした。最新の報告での年齢階級においては、男性では20代後半~40代前半、女性では2012年以降20代後半が最も多かったとしています。

ヘルペスの原因微生物

原因となる微生物は単純ヘルペスウイルス(Herpes simplex virus:HSV)です。HSVは太古より存在し蔓延しているウイルスで、口内や口唇、その他上半身に感染する経路と、性行為によって性器や周辺部位に感染する経路の2つに大別されています。後者の経路が性器ヘルペスです。厳密ではありませんが、口、手指などの上半身に感染するのは主に1型(HSV-1)、性器等下半身に感染するのは主に2型(HSV-2)とされていますが、口腔性交などによる感染例ではHSV-1も多くみられています。また、分娩時には産道感染することがあります。

ヘルペスの症状

初感染での潜伏期間は2~10日とされていますが、感染しても無症状で経過することも少なくありません。HSVに一旦感染すると、ウイルスは神経細胞に潜み、ストレスなど免疫低下や性交渉などの刺激による再発や、高齢になってからの発症もあります。

初感染の場合に現れる症状は、性器表面や子宮頸部、太もも、お尻、口唇周囲、肛門周囲、直腸粘膜などにうずくような痛み、かゆみ、不快感などののち、皮膚や粘膜に小さな水ぶくれや潰瘍(皮膚が浅くえぐられた状態)ができます。再発の場合の症状多くは初感染よりも症状は軽くなります。

母子感染から発生する新生児ヘルペスには、ウイルスが全身に広がり命に関わることもあり、ほかにも脳炎、皮膚や粘膜に症状が現れるものがあります。

ヘルペスの治療

抗ヘルペスウイルス薬が有効です。初感染例、再発例、症状など患者さんに応じて薬剤、投与法、投与量などが異なります。なお、再発例では発症1日以内の服用が有効であるとされています。また、再発例では、性器ヘルペスの症状が現れる前振れで、患部の違和感や神経痛のような痛みの段階での服用でヘルペス症状の予防が可能になることがあります。性器ヘルペスは再発を繰り返す疾患です。頻回の再発は精神的苦痛やQOLの低下や他への感染につながるため、抗ヘルペスウイルス薬を継続的に投与する治療法も行われ、再発の抑制が可能になっています。

HPV高リスク/HPV低リスク

HPV(ヒトパピローマウイルス)

感染症とは

ヒトパピローマウイルスの感染により起こります。感染自体は珍しいことではなく、性的接触のあるほとんどの男女が生涯どこかで感染するとされているほどで、何度も感染を繰り返す人もいます。感染機会が多いのは性体験を始めた直後とされています。ヒトパピローマウイルス感染に関連する病気として有名なのは子宮頸がんですが、肛門がん、外陰部がん、膣がん、陰茎がんとの関連あることがわかっています。また、性器のイボである尖圭コンジローマ、気道で成長する腫瘍である呼吸器乳頭種の原因にもなります。決して女性だけの病気ではありません。

HPV(ヒトパピローマウイルス)

感染症の原因微生物

原因となる微生物はヒトパピローマウイルス(High-risk Human Papillomavirus:HPV)です。皮膚のイボから初めて確認されたウイルスで、皮膚のほか生殖器、口腔などの扁平上皮に接触感染で伝播します。遺伝子型で80種類以上に分類されていて、このうち約半数は手足などの皮膚にイボを発生させます。ほかにも生殖器に感染し尖圭コンジローマや子宮頸がんなどの原因となるものもあります。HPVは性交渉で伝播しますが、皮膚部分どうしの接触でも伝播し、挿入の有無に関係なく粘膜にできた小さな傷からも感染します。なお、尖圭コンジローマを引き起こすHPVは6型・11型が最も多くなります。

HPV(ヒトパピローマウイルス)

感染症の症状

多くのHPV感染症では症状が現れることなく自然に治ります。ただしハイリスク型HPV(16型と18型が最も多い)に感染すると、女性には子宮頸部上皮内腫瘍と呼ばれる異形細胞ができます。感染の継続、異形細胞の増殖、さらに他の遺伝子変異が積み重なると、感染から10~15年後にがんが発生すると考えられており、発症する年齢は30~50歳代がもっとも多くなります。子宮頸がんの症状として性交渉後の不正出血、膣不快感、臭気のあるおりもの、疲労、食欲不振、体重減少などがみられますが、これらは進行がんとなった時にだけ現れる傾向があります。

男性は無症状で経過することも多いのですが、性器にイボができたら感染の可能性を考慮し、パートナーに感染させないことが重要です。

HPV(ヒトパピローマウイルス)

感染症の治療

HPVに感染しても自覚症状はほとんどなく、自然にウイルスが消える割合は2年で約9割といいます。しかし感染が継続すると長い年月をかけて子宮頸がんが発生します。子宮頸がんは早期発見によって治療しやすいがんですが、進行がんになると治療は難しくなります。早期発見のためには2年に1度程度、定期的に子宮頸部の細胞診(検診)を受診することが大切です。また、性交渉前の年齢層に向けたワクチン接種をおこなうことでHPV感染を予防することも1つの方法です。

カンジダ

カンジダとは

カンジダ菌によって起こる性器の感染症です。カンジダ菌は常在菌と呼ばれるものの1つで、健康な人の体内(皮膚、口腔、膣、消化管)に常に存在しています。

健康な女性の膣内でのカンジダ常在率は30~50%ともいわれ、普段は害のない菌であるため、カンジダ菌が存在していることが確認されただけではカンジダ症であると診断されることはありません。カンジダ菌による感染症の症状は、性行為、ステロイド外用薬の誤った使い方、局所を清潔にできていない、抗生物質の内服などさまざまな要因によって発症することが多くなっています。また常在しているカンジダ菌が免疫力の低下により増殖して炎症を起こす「自家感染」も多い疾患です。女性性器の感染症としては頻繁にみられ、女性特有の疾患とも言えるほど発症者の多くは女性で、男性での発症例が少ない疾患です。

カンジダの原因微生物

原因となる微生物は酵母様真菌(カビの一種)であるカンジダです。厳密に言うとカンジダにはたくさんの種類があり、そのうちの4つの菌種(Candida albicansが最も多く、次にCandida glabrata、Candida parapsilosis、Candida tropicalis)が、性感染症としてのカンジダ症の原因菌全体の9割程度とする報告があります。これらの原因菌種の混合感染例や、近年は先の4菌種以外も原因菌種として増加しているものや、薬剤耐性を示す菌種も多くなっています。前述のとおり、常在菌として私たちの体内に存在しているカンジダは通常、病気を引き起こすことはなく、いわゆる日和見菌と呼ばれるものです。

カンジダが原因となるカンジダ症には、病変が表皮や粘膜面に限られる表在性カンジダ症と、深部臓器や全身への播種性病変を生じさせる深在性カンジダ症に分けられます。

性感染症として発症するカンジダ症は表在性の感染症です。深在性カンジダ症に比べると患者数は多いのですが、重症度は低いケースがほとんどです。反対に深在性カンジダ症は患者数が少ないものの、重い症状を引き起こすことが多い感染症です。

国際的に注視されているカンジダ

近年問題視されているのが、深在性カンジダ症の原因菌種カンジダ・アウリス(Candida auris)です。カンジダ・アウリスは、2009年に日本から世界で初めて報告された菌種です。一般的に利用されている真菌同定法では正確に同定するのが難しく、他の菌種との誤同定の可能性があるとされています。また、分岐株として6つの遺伝子型が確認されており、遺伝子型によって侵襲性や薬剤耐性傾向に違いがあります。

米国・インド・アフリカなどの諸外国で報告されているカンジダ・アウリスは、日本で報告されている遺伝子型とは異なり、多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす可能性、感染拡大のスピードの速さ、院内感染の原因菌といったことが問題になっています。WHOは2022年に公表した『Fungal Priority Pathogens List, 2022』において、 カンジダ・アウリスを最も対応優先度の高いグループの1つに指定しています。国内では2023年に、海外株のカンジダ・アウリスの多剤耐性によって引き起こされた感染症(真菌血症)による国内初の死亡例が報告され、患者数の増加や院内感染拡大などが懸念されています。

※多剤耐性菌とは、多くの抗菌薬(抗生剤)に対して耐性を獲得した菌のこと。

カンジダの症状

潜伏期間は数年に及ぶこともあります。

女性の場合

女性では膣や外陰部に炎症として発症し、周辺部位も含めさまざま症状が現れます。膣や外陰部周辺に症状が現れた状態を外陰膣カンジダ症と呼んでいます。膣や外陰部、股部が赤くなる、軽度のむくみ、灼熱感(ひりひりと焼けるような熱い感じ)、強い痒みやひっかき傷がみられることもあります。また、ヨーグルト(酒かす、カッテージチーズ、粥)のような状態の白いおりものが増加します。排尿痛や性交痛もみられます。糖尿病合併例やステロイド剤投与例では、膣よりも外陰部や股部に強い炎症が起こり、湿疹のような症状が現れます。

男性の場合

男性では症状が現れることが少ないのですが、ほとんどは亀頭炎として発症し、かゆみや違和感で自覚します。ほかに、亀頭が赤くなる、赤いブツブツ、小さい水泡、びらんなどがみられることがあり、まれに尿道炎を起こすこともあります。症状が現れる場合の多くは、糖尿病、包茎、ステロイド剤投与、炎症性疾患や悪性腫瘍などの消耗性疾患例です。

女性・男性

口腔内でのカンジダの症状として、舌や口腔粘膜に白い斑点がみられたり、痛みや味覚異常が現れたりします。口腔カンジダで最も多い型は偽膜性カンジダ症で、口腔粘膜の小さな斑点状の白苔の付着がみられますが、簡単に拭い取ることができます。白苔周囲が赤くなったりただれたりすることもあり、痛みが出ることもあります。まれな型として、委縮性カンジダ症、肥厚性カンジダ症があります。

口腔カンジダを放置し続けると、咽頭や食道の粘膜まで感染が広がる可能性があります。

以上のような症状がみられる場合は放置せず、早めに泌尿器科、婦人科、性病専門クリニック、口腔外科を受診してください。

カンジダ症状が起こる要因

症状が引き起こされる要因としては、疲労、風邪、ストレスなどの体調の乱れや、糖尿病やHIV感染症、ステロイド薬の投与による免疫機能の低下、包茎などが考えられます。

外陰膣カンジダの場合の感染経路として多いのは、人体にもともと備わっている「膣の自浄作用」が低下することによって膣内の常在菌であるカンジダが増殖してしまう自己感染です。膣は有害な菌の増殖を抑えるために乳酸菌が糖分を分解し乳酸を作り出していますが、体調の乱れ、ホルモンバランスの変化、服薬などによって乳酸菌が減ると、膣に存在する微生物のバランスが崩れ、結果カンジダの増殖につながります。カンジダが増殖している状態での性行為で感染することもあります。下着の締め付けや下着の蒸れなど湿潤した環境下においてカンジダが増殖し感染しやすい傾向にあります。

カンジダは口腔内の常在菌です。通常は他の微生物とのバランスがを保っている状態ですが、それが崩れることでカンジダが増殖、病原性が表出します。口腔内のバランスを崩す要因となるのは、ステロイド吸入薬の長期使用、糖尿病、体調不良などによる免疫機能の低下、口腔内の乾燥による唾液量減少、カンジダが付着しやすい入れ歯の不潔など不適切な使用などに注意が必要です。

カンジダの検査

症状がある部位を診察し、必要な検査を実施します。

女性の場合

膣に症状がみられる場合、綿棒で膣の分泌物を採取し、顕微鏡でカンジダ菌の有無を確認します。生理中は検査ができません。

男性の場合

尿道炎の症状がある場合、尿検査を行います。

女性・男性

患部に皮膚症状がある場合、綿棒で皮膚をこすり検体を培養して確認します(皮膚擦過検査)。そのほかには、採取した検体からカンジダの遺伝子を増幅させて検出する方法(PCR法)があります。

カンジダの治療

カンジダは特に、患部周辺を清潔に保ち安静にすることが大切です。刺激の強い石鹸の使用は中止すること、通気性のある下着を着用すること、性交渉を控えることなど十分注意します。

治療薬は抗真菌薬の投与が有効です。膣錠、軟膏、クリーム、経口薬など、症状によって治療を行っていきます。

女性の場合

通院の際は、女性は基本的に膣の洗浄を行い、膣錠を投与します。外陰部など炎症がみられる部位には軟膏やクリームを用います。経口薬の投与を行うこともあります。妊娠中や授乳中の場合は、医師と相談の上、治療を行います。

男性の場合

男性では、女性同様の抗真菌の軟膏やクリームを用います。再発を繰り返す例では薬剤を変更したり、ステロイドなどの薬剤を用いることもあります。

女性・男性

口腔カンジダの場合は、口腔内を洗浄し、抗真菌薬を含んだ塗り薬やうがい薬や内服薬を使用し治療します。

治療を継続することで、症状は回復していきます。処方された薬は自己判断で中断することなく、医師の指示通りにきちんと続けましょう。また、パートナーの抵抗力が低下している場合感染する可能性があるため、治療中は性交渉を避けてください。

カンジダの予防

カンジダが性器周辺で増殖している場合、性行為を行うことで感染する可能性があります。性行為による感染を予防するためには、コンドームを正しく使用することが必要です。どちらかに症状が出ている場合は、性行為を控えてください。

カンジダは再発を繰り返しやすい感染症のため、ご自身で予防することが重要となります。カンジダ菌は高温多湿の環境下で増殖しやすいため、膣、外陰部周辺は清潔に保ち、しっかり乾燥させ、通気性を意識した生活を心がけてください。特に生理中は蒸れやすいため、おりものシートやナプキンはこまめに交換するようにしましょう。前述のとおり、膣内の微生物のバランスの変化がカンジダの増殖につながるため、膣内の頻繁な洗浄(使い捨てビデなど)は控えたほうがいいでしょう。免疫力を低下させないためにも、十分な睡眠と休養、バランスのよい食生活を意識することも大切です。また、性器カンジダ症は母子感染することがありますから、ホルモンバランスの変化が大きい妊娠中は発症に注意しましょう。

なお、カンジダは入浴で他人へ移ることはありませんが、タオルの共有で菌が移る可能性があるため注意が必要です。

トリコモナス

トリコモナスによる感染症とは

性感染症の一つで、「膣トリコモナス原虫」という微生物によって引き起こされます。「膣」とついていますが、男性にも感染します。この感染症は古くからあり、感染経路は主に性行為感染です。性行為のほかにも下着、タオル、便器や浴槽などからも感染するといわれています。基本的には性行為を行う年代の男性と女性の間で感染しますが、無症状のパートナーからの感染のほか、感染経路により性行為経験の無い女性や小児でも感染することがあります。

クラミジアなど他の性感染症と比較すると、感染者の年齢層が幅広いという特徴もあります。他の性感染症では10代から20代での女性がもっとも罹患率(感染症を発症する人の数)が高い傾向にありますが、トリコモナスになる膣炎の場合は中高年である40代から50代でも罹患率が高くなります。WHOは、2020年には15歳以上50歳未満の人々の間で、約1億5600万件の膣トリコモナス感染症が新たに発症したとしています。

また、トリコモナス症は女性の少なくとも50%、男性の70~80%では無症状であるといわれるため、感染症を発症していることに気づかないこともあります。特に妊娠中のトリコモナス症は、早産や低出生体重につながる可能性があります。

トリコモナス感染症の原因微生物

原因となる微生物はトリコモナス原虫と呼ばれる微生物です。細菌やウイルスとは違い、小さな核を持つ洋ナシ状の体をしており、その前後に鞭毛と呼ばれる動く毛のようなものが数本あります。肉眼では確認することはできませんので、分泌物などを顕微鏡で確認し、トリコモナス原虫の存在を確認することになります。必要に応じて遺伝子学的検査や培養検査を行います。

男性の場合は前立腺や精のう、尿道に寄生し、女性は膣内、子宮頸管、尿道、膀胱に寄生します。ただし、尿道のみに感染している場合は、排尿によって流し出されている可能性があります。

トリコモナス感染症の症状

感染して発症するまでの期間(潜伏期間)は、男性10日前後、女性5~14日前後といわれているため、多くの場合は感染していてもすぐには気づきません。発症すると、症状は男性よりも女性に強く現れる傾向にあります。

男性では尿道炎による尿道の赤みやかゆみ、尿道からの分泌物、前立腺炎による排尿時の痛みなどを自覚できるようになりますが、無症状のまま気づかずに経過することもあります。

女性は男性に比べ症状がさまざまです。主な症状は、感染した時から6か月以内に気づくようになる、泡状で臭いが強いおりもの増加、外陰部や腟での痛みやヒリヒリ感、強いかゆみ、性交時痛、排尿時痛などです。感染がそのまま続くと、卵管炎や骨盤内感染につながります。これが不妊の原因の一つです。ただし、約20~50%の患者さんは無症状といわれており、感染や発症に気づかずに過ごすこともあります。

女性が妊娠中に感染すると早産になる可能性があり、注意が必要です。男性よりも女性のほうが強い症状が現れやすいため、HIV感染や骨盤内感染などとの関連性にも留意します。

問題となるのは、無症状な男性を介して女性に感染が広がる(ピンポン感染です。パートナーがいる場合は再感染を防ぐためにも同時に受診し、一緒に治療を開始することが望ましいです。

男性の症状

- 尿道の赤み、痒み

- 尿道からの膿

- 排尿時の痛み

女性の症状

- 泡立った異臭のするおりものが出る

- 外陰部や膣の腫れや痛み

- 性交時の痛み

- 排尿時の痛み

これらの症状が自然に治ることはありません。必ず治療が必要です。症状がみられた場合は、放置せず医療機関を受診してください。

トリコモナス感染症の検査

検査は主に3つの方法があります。

- 顕微鏡検査

- 培養法

- 核酸増幅検査(TMA法・PCR法)

男性と女性では検査方法が異なります。基本的には男性は尿を摂取し、女性は膣からの分泌物を綿棒で拭います。それらを顕微鏡で観察し、トリコモナス原虫の有無を確認します。ただし、尿検査は精度が不安定なため、感染していても顕微鏡で確認できない場合もあります。問診や診察を行った上で感染の可能性が高いと判断した場合や、パートナーの感染が確認できている場合は、治療を優先して行うことがあります。このほかに、精度の高いTMA法※1やPCR法※2という検査があります。どちらも遺伝子に含まれる核酸を増幅させてトリコモナスの存在を確認する検査で、症状が出ていない場合でも受けられます。

※1 TMA法は検出対象が主にRNA、温度変化をさせずに核酸を増幅させる方法

※2 PCR法は検出対象が主にDNA、熱を与えることで核酸を増幅させる方法

トリコモナス検査は、感染したと思われる時から24時間以上経てば、実施することができます。

トリコモナス感染症の治療

膣トリコモナス症の治療は本人だけでなく、配偶者やパートナーも一緒に行います。男性は女性に比べ、トリコモナスの検出が困難でありパートナーの男性が陰性になることもありますが、感染の可能性があると診断された場合は治療を行います。

基本的には抗トリコモナス薬の内服や、膣錠で治療します。トリコモナス原虫がいなくなれば不快な症状も無くなっていきますが、症状が無くなったからといって完治ではありませんので、治療を途中で止めないでください。

また、抗トリコモナス薬内服中は、アルコールを禁止する必要があります。治療薬を内服中にアルコールを摂取すると、嘔吐や腹痛、悪心、動悸、頭痛などの症状が強く現れることがあります。

残念ながら、人体ではトリコモナス原虫対する免疫ができないため、何度でも再発する可能性があります。原虫の残存による再発や、パートナーからの再感染、隣接する臓器からの自己感染などがあります。再発の場合も同様に、しっかりとお薬による治療を続ける必要があります。

トリコモナス感染症の予防

性行為の際は、コンドームに破れがないか確認し、きちんと正しく使用することが原則です。また、不特定多数の人との接触、感染者との同時入浴、タオルの共有もやめましょう。

パートナーが感染した時(感染していることが分かった時)は、ご自身に症状がなくても医療機関を受診し、検査・治療を受けてください。症状の悪化や再感染を防ぐために重要なことといえるでしょう。

トリコモナス感染症のまとめ

トリコモナス感染症以外でも、似たような症状が現れる性病があります。自己判断せず、専門のクリニックで診断を受け、早期発見、早期治療につなげましょう。

当院では様々な性感染症や婦人科の病気に関する検査を実施しています。男性も女性も受診可能ですので、気になる症状や、感染の可能性がある方は、早めに検査を受けることをおすすめします。

マイコプラズマ/ウレアプラズマ

- マイコプラズマ/ウレアプラズマによる感染症とは

- マイコプラズマ/ウレアプラズマによる感染症の原因微生物

- マイコプラズマ/ウレアプラズマによる感染症の症状

- マイコプラズマ/ウレアプラズマによる感染症の治療

マイコプラズマ/ウレアプラズマによる感染症とは

これらはいずれも、性行為感染症を引き起こす細菌の名称で、近年では尿道炎を起こす感染細菌として注目されています。尿道炎の原因としてクラミジアや淋菌が多いのですが、トリコモナスとともにマイコプラズマ/ウレアプラズマによる尿道炎も増加しており、クラミジアと淋菌以外が原因となる尿道炎を「非クラミジア性非淋菌性尿道炎」と呼びます。

近年、これらの細菌による性行為感染症の患者さんが増えており、日本では2012年から検査が行われるようになりました(保険適応は2022年から)。検査キットや治療薬などの開発が進んでいます。

マイコプラズマ/ウレアプラズマによる感染症の原因微生物

マイコプラズマと聞くと「肺炎」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、性行為感染症を引き起こすものは「マイコプラズマ・ジェタニウム」と呼ばれ、肺炎を起こす「マイコプラズマ・ニューモニエ」と同じマイコプラズマ属ではありますが、感染し増殖する部位が違います。一方のウレアプラズマは、マイコプラズマ目マイコプラズマ科ウレアプラズマ属の細菌のことです。

いずれも「マイコプラズマ目マイコプラズマ科」であり、細胞壁をもたないため可塑性があり(形がゆがみやすい)、細菌そのものが非常に小さく顕微鏡では確認が難しいという特徴があります。自然界ではヒトなど脊椎動物の細胞に寄生し、体液(血液や粘液)から感染します。

マイコプラズマ/ウレアプラズマによる感染症の症状

症状の現れ方は男性と女性で違いがあります。男性では尿道炎を起こし、排尿時の痛みや尿道から膿が出ることがあります。症状だけを見ると、トリコモナスや淋菌による尿道炎と似ています。女性の場合は下腹部の痛み、性交時痛、異常なおりもの、排尿時通、不正出血などがありますが、無症状で経過することもあります。ただしそのまま放置すると、骨盤内炎症性疾患など重い病気に移行することもあります。

また、直腸に感染すれば肛門内部の痛みやかゆみ、肛門出血などがみられ、咽頭に感染すれば喉の痛みなどがみられることもあります。

マイコプラズマ/ウレアプラズマによる感染症の治療

マイコプラズマ/ウレアプラズマを含む非クラミジア性非淋菌性尿道炎では、たとえばクラミジアによる尿道炎よりも難治性であるといわれ、再発を繰り返すこともあります。

いずれの場合も、抗生物質の投与が基本です。決められた容量・用法で、一定期間しっかりと服用することが重要です。ただし、尿道炎などの症状を引き起こす細菌がどちらであるかによって、服用する抗生物質が変わることがあります。また、マイコプラズマでは抗生物質への耐性があるものが見つかっており、完治るまでに長期間を有するケースもあります。

よくあるご質問

性感染症(STD)とは何ですか?

-

性感染症(STD:Sexually Transmitted Diseases)は、性行為やそれに類する行為を通じて感染する病気の総称です。クラミジア、淋菌、梅毒、HIV、尖圭コンジローマ、ヘルペスなどが代表的で、自覚症状がないまま進行することも多くあります。放置すると不妊や合併症の原因となるため、早期発見・早期治療が大切です。

性感染症は自然に治りますか?

-

多くの性感染症は自然治癒せず、放置すると症状が悪化したり、パートナーに感染を広げてしまう恐れがあります。必ず医療機関での検査・治療を受けてください。

保険診療で性病検査は受けられますか?

-

症状がある場合や医師が必要と判断した場合には、保険診療で検査が可能です。

自費での検査・スクリーニング検査をご希望の場合も対応しております。

どんな症状があると保険で検査できますか?

-

排尿時の痛み・かゆみ・分泌物・発疹・のどの違和感など、性病が疑われる症状がある場合は保険が適用されます。

※診療内容によっては保険適用外となる場合がございます。

保険診療と自費検査の違いは何ですか?

-

保険診療は医師が必要と判断した範囲の検査のみ実施されます。自費検査では、症状がなくてもご希望に応じて幅広い検査が可能で、匿名で受けられることも特徴です。

保険証・マイナンバーカードを持っていないと検査は受けられませんか?

-

保険証・マイナンバーカードをお持ちでない場合は自費診療となります。診察の際必ずお持ちください。

匿名で検査できますか?

-

保険診療の場合は保険証が必要ですので匿名での受診はできません。匿名希望の方は自費での検査となりますため、ご希望をお申し付けください。

保険診療ではない性病は検査・治療できませんか?

-

保険を使わない検査・治療にも対応しています。自費診療によりより積極的で根治的な治療を行うことも可能です。

※ただし、自費診療と保険診療との併用はできません。

院内・設備のご紹介

-

受付・待合室

-

パウダールーム

-

カウンセリングルーム

-

手術室

ドクター紹介

- 統括院長兼

名古屋院院長 - 鈴木 秀明

- 男性治療のスペシャリスト

-

長年にわたりメンズクリニックを手掛けてきた豊富な経験を活かし、包茎手術・パイプカット・ED治療・性病治療など幅広い男性特有のお悩みに対応しています。

常に患者様の立場に立ち、安心して相談できる診療を心がけています。

- 経歴

-

- 昭和53年5月18日生まれ

- 2007年 岐阜大学医学部卒業

- 横浜南共済病院

- いちだクリニック(福岡大学形成外科医局)

- 福岡大学形成外科

- 名古屋中央クリニック開業

- 高須クリニック非常勤医師

- アモーレクリニック開業

- 資格・所属歴のある学会

-

- 日本形成外科学会

- 日本美容外科学会(JSAPS,JSAS)

- 日本美容皮膚科学会

- 抗加齢医学会

- 大阪院院長

- 後藤 祐樹

- 心臓手術の執刀経験で培った技術

-

元心臓外科医の後藤祐樹です。

心臓手術の執刀経験で培った丁寧で繊細な手術操作を用いた男性形成の手術を得意としています。また、何よりも患者様の性病に対する不安を解消することが大切であると考えていますので、丁寧な診察や話しやすい雰囲気づくりを心がけています。お気軽にご相談ください。

- 経歴

-

- 2015年

- 岐阜大学医学部卒業 順天堂大学附属順天堂医院 初期臨床研修

- 2017年

- 名古屋第二赤十字病院 心臓血管外科

- 2024年

- アモーレクリニック入職

- 資格・所属歴のある学会

-

- 日本外科学会 外科専門医

- 日本外科学会 正会員

各種医療ローン・クレジットカード

・デビットカードご利用可